ICEI - Istituto Culturale Ebraico Italiano - Memoriale della Shoà - Miriam Jaskierowicz Arman museum

Istituto Culturale Ebraico Italiano - Promozione e Sostegno del Memoriale Shoà - Miriam Jaskierowicz Arman museum

Raccogliamo fondi per la costruzione del nuovo memoriale della Shoà/October7 - Miriam Jaskierowicz Arman museum a Villa Raspa di Spoltore Pescara. Attraverso donazioni, attività ed eventi.

Puoi anche contattarci attraverso la pagina Facebook oppure su whatsapp al numero 3201151290.

“CHE SI ABBIA IL MASSIMO DELLA DOCUMENTAZIONE POSSIBILE”: IL MONITO DI EISENHOWER CHE DOVREBBE GUIDARCI ANCORA OGGI Quando il generale Dwight D. Eisenhower – futuro Presidente degli Stati Uniti – mise piede nei campi di concentramento nazisti appena liberati, non ebbe esitazioni, né tentennamenti, né dubbi di alcun tipo. Davanti a fosse comuni spalancate come ferite, resti umani ammassati in modo disumano, corpi scheletrici che raccontavano l’orrore senza bisogno di parole, Eisenhower comprese immediatamente che il mondo avrebbe potuto dimenticare. O peggio, che qualcuno avrebbe potuto negare. Per questo diede un ordine che, ancora oggi, rappresenta una delle più importanti operazioni di documentazione della storia moderna: fotografare tutto. Fotografare le tombe improvvisate, i mucchi di abiti e ossa, i dormitori gelidi dove l’umanità era stata annientata. Fotografare i forni crematori, il filo spinato, le torri di guardia, ogni centimetro di quel meccanismo perfetto costruito per distruggere vite. Fotografare i superstiti, esseri umani sospesi tra la vita e la morte, così consumati dal dolore da raccontarlo con un solo sguardo. Il generale sapeva bene che quelle immagini sarebbero state la prova, l’unica arma contro la menzogna del futuro. Il gesto che cambiò il modo di raccontare l’Olocausto: Eisenhower non si fermò alla documentazione militare. Ordinò anche che tutti i cittadini tedeschi delle città vicine venissero condotti dentro i campi per vedere l’orrore con i propri occhi. Niente scuse, niente “non sapevamo”, niente alibi. E pretese che fossero proprio loro – quei civili che avevano scelto di non vedere o di non chiedere – a seppellire i morti, a toccare con mano ciò che era stato compiuto nel loro nome, sotto il loro silenzio. Un atto crudele? No. Un atto necessario. Il monito: la frase che dovremmo tatuarci nella memoria: La motivazione di Eisenhower è diventata una delle frasi più lucide, importanti e profetiche della storia contemporanea: “Che si abbia il massimo della documentazione possibile – che siano registrazioni filmate, fotografie, testimonianze – perché arriverà un giorno in cui qualche idiota si alzerà e dirà che tutto questo non è mai successo.” In queste parole c’è tutto. C’è la consapevolezza che gli esseri umani dimenticano. Che gli esseri umani rimuovono. Che gli esseri umani negano ciò che li spaventa. Che gli esseri umani riscrivono, distorcono, reinterpretano per convenienza. Eisenhower aveva già visto arrivare l’ombra del negazionismo quando ancora i campi fumavano. Aveva compreso che la verità, senza prove, sarebbe stata fragile. Per questo volle che la storia fosse resa indistruttibile. Perché la sua frase oggi è più attuale che mai: Viviamo in un’epoca in cui la manipolazione dell’informazione è diventata facile, rapida, virale. In cui una foto può essere giudicata “falsa”, un fatto “inventato”, una testimonianza “esagerata”. In cui il dubbio tossico si diffonde più velocemente della verità. Eppure, le immagini raccolte allora – tremende, impossibili da guardare senza provare dolore – sono ancora qui a ricordarci perché non possiamo abbassare la guardia. Perché il passato non è passato davvero se non lo custodiamo con onestà. Perché ogni negazione dell’Olocausto non è solo ignoranza: è un attacco alla memoria delle vittime, alla dignità della storia, alla verità stessa. Un ordine, un monito, un dovere: Il gesto di Eisenhower non fu solo un’azione militare. Fu un atto moralmente gigantesco. Fu il modo per dire: “Noi questo non lo permetteremo. Non permetteremo all’umanità di dimenticare. Non permetteremo alla menzogna di vincere.” Ed è proprio qui la chiave del suo messaggio: la verità deve essere protetta. La memoria deve essere documentata. La storia deve essere testimoniata. Sempre. Perché avrà sempre ragione Eisenhower: arriverà qualcuno, prima o poi, a dire che non è mai successo. E noi dovremo essere pronti a rispondere. Con i fatti, con le prove, con la memoria.

Bergen-Belsen, 1947 Nel dicembre del 1947, le rovine di Bergen-Belsen giacevano silenziose sotto una spessa coltre di neve, le baracche e le recinzioni di filo spinato trasformate in sagome spettrali contro il cielo invernale. Un tempo paesaggio di fame, malattie e morte, il campo era diventato un centro di accoglienza per sfollati, un mondo intermedio per migliaia di sopravvissuti all'Olocausto che non avevano altro posto dove andare. In quella mattina gelida, si prepararono a lasciare il luogo che li aveva imprigionati e protetti, portando con sé solo ciò che le loro braccia potevano reggere e ciò che i loro cuori potevano sopportare. Uomini e donne si muovevano lentamente lungo i sentieri ghiacciati, stringendo con sé logore valigie di cuoio, casse di legno e fagotti legati con la stoffa – beni accumulati in anni di peregrinazioni. I loro cappotti, rattoppati e pesanti, frusciavano al vento, mentre il loro respiro si mescolava all'aria gelida come piccole nuvole che si alzavano dalla terra. I bambini camminavano accanto a loro, tenendo in mano bambole improvvisate cucite con ritagli di vecchie uniformi, con gli occhi a bottone fissi sul cielo bianco. Questi giocattoli silenziosi, fragili e fatti a mano, ricordavano che anche nei momenti più bui, qualcuno aveva comunque cercato di dare loro conforto e infanzia. Lungo le recinzioni di filo spinato, i camion rallentavano pazientemente, i motori ronzavano come a incitare i sopravvissuti ad andare avanti. Le persone che salivano a bordo portavano con sé non solo i loro averi, ma anche le loro storie: ricordi di liberazione, dei malati di cui si erano presi cura, degli amici che avevano seppellito in semplici tombe di legno lì vicino. Per molti, questa partenza era come lasciarsi alle spalle un capitolo scritto nel dolore e nella resilienza. Davanti a loro si apriva l'incertezza – lingue straniere, città sconosciute, navi lontane – ma anche il primo debole barlume di possibilità. Alcuni erano diretti in America, altri in Canada, nel Regno Unito o nel neonato stato di Israele. Ogni destinazione offriva la stessa fragile promessa: una vita ricostruita dalle ceneri. Nel silenzio ovattato della nevicata, l'unico suono costante era lo scricchiolio degli stivali che premevano sulla terra bianca. Ogni impronta lasciata era una piccola dichiarazione: sono sopravvissuto. Sono ancora qui. Mentre il convoglio iniziava a muoversi attraverso i cancelli, l'accampamento che un tempo era simbolo di disperazione divenne, finalmente, un passaggio verso il rinnovamento. Bergen-Belsen, nel suo ultimo inverno da rifugio, assistette a qualcosa che non aveva mai conosciuto prima: non fini, ma inizi.

Questa è una foto di Istvan Reiner, scattata poco prima della sua morte ad Auschwitz. All'epoca aveva solo quattro anni. La foto mostra l'innocenza del ragazzino mentre posa per quello che pensava fosse un momento di gioia, per poi morire insieme a tante altre persone innocenti nel campo di concentramento. La foto è stata donata allo United States Holocaust Memorial Museum dal fratellastro di Istvan, Janos Kovacs.

Storia di una sopravvissuta — Bergen-Belsen, 1945 Quando i soldati britannici entrarono a Bergen-Belsen nell'aprile del 1945, trovarono un mondo che somigliava a malapena alla vita. Tra i sopravvissuti c'era una giovane donna fragile di nome Miriam, avvolta in una coperta lacera che aveva barattato con una crosta di pane settimane prima. Rimase completamente immobile mentre i camion carichi di cibo e medicine arrivavano, come se temesse che il momento potesse svanire se si fosse mossa. Un medico le si avvicinò con una tazza di latta piena di brodo. Quando la sollevò, le sue mani tremarono così violentemente che metà del contenuto si rovesciò a terra. Sussurrò: "Pensavo che non sarebbe mai venuto nessuno". Il medico le posò delicatamente la mano sulla sua, tenendo ferma la tazza e guidandola verso le labbra. I suoi occhi, infossati ma vivi, lo guardavano come se stessero memorizzando il volto di qualcuno che l'aveva tirata fuori da un incubo. Più tardi, mentre sedeva vicino a un fuoco improvvisato, un altro sopravvissuto le drappeggiò un cappotto sulle spalle. Per la prima volta da anni, Miriam sentì un calore che non derivasse dalla febbre o dalla paura. La liberazione non era solo l'arrivo dei soldati: era il ritorno di piccoli gesti umani che pensava il mondo avesse dimenticato.

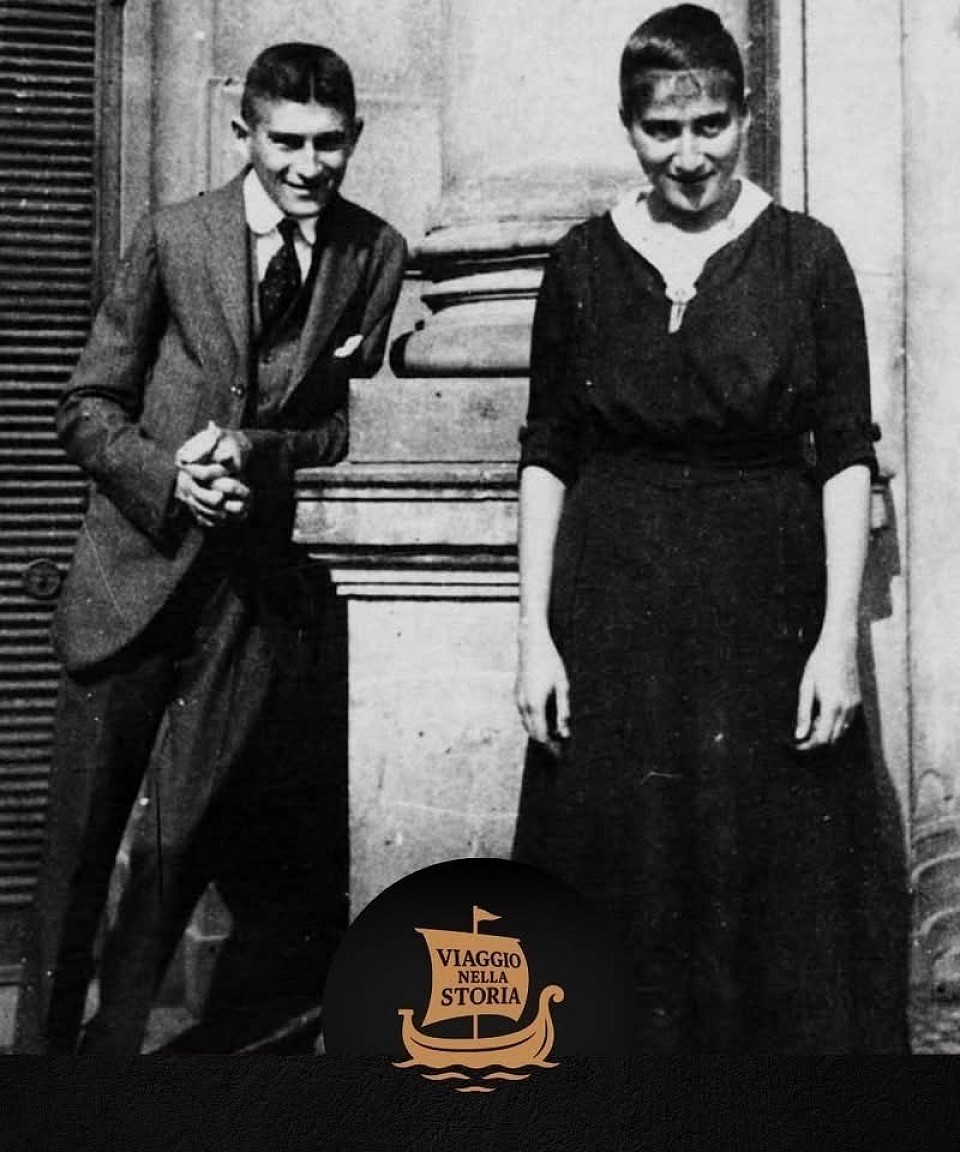

Il 7 ottobre 1943, tra il filo spinato elettrificato, il fumo acre dei forni e il silenzio assordante delle urla mai udite, ad Auschwitz accadde qualcosa che ancora oggi trema nel cuore di chi ascolta. In un luogo costruito per spegnere ogni traccia di dignità, Ottla Kafka — sorella minore di Franz Kafka — compì un gesto che lacerò il buio per un solo, eterno istante. Un gesto tanto semplice quanto immenso: scegliere l’amore, proprio lì, nel ventre del male. Ottla non era destinata a morire quel giorno. Era stata selezionata nel campo di Terezín per un altro trasferimento. Non era il suo turno. Non ancora. Ma il destino prese una piega che solo i cuori liberi possono seguire. Camminando lungo il perimetro del campo, Ottla vide un gruppo di bambini. Piccoli, smarriti, scalzi. Stringevano le mani di nessuno, abbracciavano solo la paura. E negli occhi avevano lo stesso terrore che lei conosceva bene. In quel momento, Ottla non fuggì, non distolse lo sguardo, non cercò una via di scampo. Si avvicinò. E con la calma incrollabile che solo l’amore sa portare nel caos, chiese di essere aggiunta al trasporto. Nessuno la obbligava. Nessuno le puntava contro un’arma. Ma lei scelse. Scelse di non lasciarli soli. Scelse di esserci. Sapendo — come tutti sapevano — che quel treno non portava al lavoro, ma alla fine. Scelse di salire con loro. Di tener loro la mano. Di accompagnarli, forse solo con lo sguardo, fino all’ultimo respiro. Forse sperava di rassicurarli. Forse desiderava che, almeno per qualche ora, quei bambini non sentissero solo terrore, ma anche una carezza. Forse voleva che non morissero dimenticati. E così lo fece. Con passo deciso, entrò in quel vagone. Non come prigioniera. Come madre. Come umana. Come presenza. Quando il treno si fermò, non ci fu salvezza. Nessuna spiegazione. Nessuna parola. Solo comandi secchi, solo la solita, spietata sequenza. Ottla e quei bambini furono portati direttamente alle camere a gas. Nessuna speranza. Solo una porta che si chiudeva. Per sempre. Ma la sua scelta resta. Resta e brucia. In mezzo a un ingranaggio creato per annientare, lei decise di essere luce. Non un gesto eroico da prima pagina. Non una ribellione clamorosa. Ma un atto di puro amore. Assoluto. Silenzioso. Potente. Il suo corpo è scomparso. Ma il suo gesto è rimasto. È rimasto nei libri, nelle voci, nei cuori. Non salvò quelle vite. Ma salvò un’idea: che anche nel cuore della disumanità, si può essere umani. Che anche nel buio più fitto, una sola presenza può cambiare il senso di tutto. Ottla Kafka non è nei monumenti. Non è nelle piazze. Ma è nella memoria di chi non dimentica. È in ogni sussurro che si oppone al grido dell’odio. È nella dignità di chi sceglie l’altro, anche quando tutto dice di scappare. In un mondo che aveva dimenticato la pietà, lei ne fu incarnazione silenziosa. Fino all’ultimo passo.

Teneva la mano della madre. Poi gliela portarono via. Miriam fu deportata dai Paesi Bassi a Sobibór. Lì, i bambini non venivano registrati. Venivano mandati direttamente a morte. Il suo nome sopravvive solo perché i trasferimenti furono registrati. La sua vita finì prima ancora di essere documentata. A volte la storia non ci lascia altro che una traccia su una lista. E anche quella traccia porta con sé un intero mondo rubato.

Nel 1943, la politica nazista nei confronti dei matrimoni misti ebrei divenne più radicale. Frieda (di origine ebraica) e Waldemar Fritz, genitori di un bambino di 8 anni, intuendo il pericolo che li attendeva, si fidarono del loro amico, il capitano tedesco Albert Gilles (foto), che sapevano essere un fervente cattolico, e rivelarono loro le origini ebraiche di Frieda e che i suoi genitori e fratelli erano già stati deportati. Il capitano Gilles, a sua volta, disse loro che se i nazisti li avessero messi in pericolo, avrebbero potuto rivolgersi a lui e a sua moglie, che li avrebbero accolti in casa. Poco dopo, i nazisti iniziarono a deportare i partner ebrei di matrimoni misti nei campi di concentramento. Di fronte alla minaccia, i Fritz si rivolsero alla famiglia Gilles. Fedeli alla parola data e sfidando ogni previsione, il capitano tedesco Albert Gilles e sua moglie Marga li accolsero con grande gentilezza e li protessero in casa fino alla caduta del regime nazista. Raccontarono ai vicini nazisti che i Fritz erano parenti che avevano perso la casa in un raid aereo. La famiglia Gilles nascose anche un prigioniero di guerra francese evaso da un campo di prigionia in casa loro in quel periodo. I loro vicini erano ferventi nazisti che non avrebbero esitato a denunciarli se avessero scoperto la vera identità dei loro "ospiti". Ma i Gilles ignorarono questo pericolo. La famiglia Fritz rimase in Germania dopo la guerra. Walter Fritz, il loro figlio ebreo di 8 anni, crebbe fino a diventare un alto funzionario governativo. Albert e Marga Gilles si erano messi in pericolo nascondendo una donna ebrea e suo figlio, nonché un prigioniero di guerra francese, un crimine che avrebbe potuto portare al loro internamento in un campo di concentramento e alla morte. Non ricevettero alcun risarcimento per le loro azioni; invece, condivisero il cibo con i loro pupilli durante un periodo di grave carestia. Il 6 giugno 2005, lo Yad Vashem, il Centro Mondiale per la Memoria dell'Olocausto in Israele, ha riconosciuto postumo Albert e Marga Gilles come Giusti tra le Nazioni. I loro nomi sono ora incisi sul Muro d'Onore nel Giardino dei Giusti dello Yad Vashem, in Israele. 📷Albert Gilles (1895-1989), 1943, Giusto tra le Nazioni.

Quando leggete qualche personaggio pubblico offendere Israele,per la sua presenza alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, quando leggete che diverse farmacie comunali non vogliono più vendere prodotti salvavita Israeliani, quando leggete albergatori che si vantano di aver vietato la presenza di Ebrei,presso i loro HoteI... Fate vedere loro questa immagine È il 17 settembre 1943, e ad Auschwitz-Birkenau, esisteva un luogo chiamato “Canada”, simbolo ironico di falsa speranza. Non era un rifugio, ma un magazzino dove venivano accumulati gli oggetti delle vittime di religione ebraica appena uccisi e bruciati nei forni crematori. Valigie, scarpe, giocattoli, fotografie: resti di vite spezzate in poche ore. Ogni oggetto raccontava una storia, un amore, un futuro mai vissuto. Per le SS non erano ricordi, ma numeri e inventario. La morte divenne un’industria, il saccheggio una routine. Anche la sopravvivenza, lì, aveva il sapore del dolore. “Canada” rappresenta tutti i treni, tutte le vittime, tutti i nomi di Ebrei bruciati e cancellati. Buona parte di tutto questo materiale, si tiene custodito da decenni come memoria indelebile a Gerusalemme,nel Museo Yad Vashem. Ricordare è un atto di giustizia: la memoria è resistenza, non il tifo per i terroristi palestinesi, i veri nazisti moderni.